幼児教育研究の第一人者である汐見稔幸氏が、一見「んん!??」と思う題名の本を、20数年ほど前ですが出していらっしゃいます。子どもの良いところを見つけほめて育てるのが誰しも良い子育てだろうと思うでしょうし、本欄でも1年半ほど前に「しかるとほめる」のテーマについて縷々述べていますが、汐見氏は逆説的な表現をしています。この本をじっくり読んで氏の言いたいことの真意・本意をさぐって私なりにまとめてみますと、現代日本の子育て事情の特徴として、

①一夫婦・家庭での兄弟・姉妹の数が少なくなり、一人っ子か二人兄弟が多い。

②高度経済成長による都市化を背景に、野山・原っぱ・空き地が身近に見当たらなくなり、子どもの自由奔放な冒険心を満たす安全・自然な遊び場がなくなっていった。

③教育産業の発達により、学習塾・スポーツクラブ(野球・サッカー・水泳・ダンススクール・スケートなど)・音楽教室(オルガン・ピアノ・エレクトーン・ヴァイオリンなど)などの習い事の機会が増えた。

④「隣は何をする人ぞ」の言い回しのように、地域社会でのゆるやかな交わりが衰退し、仲の良い友だちと放課後は毎日のように遊んだり地域の大人にいたずらを叱られたり、といった地域の教育機能が衰えた。

こうした中で、親の構想・夢が先走りして、親の思うレールの上で子どもを走らせるために、過剰に「ほめる」「モデルとなる子をほめる」・やってほしくない行為を「しかる」ことが増えてきている、ということに警鐘を鳴らしているようです。

汐見氏のことばとしては、

「私はほめるということは、子どもの行為に共感するという程度ならよいと思いますが、不必要にほめたり、大げさにほめたりすることを続けていくと逆効果になると考えています。つめり、ほめ過ぎる子育ては、子どもの自己肯定感を逆に弱めてしまうと思うのです。それは端的にいうと、子どもを人の評価に敏感な子どもにしてしまうからです。」(上掲書・26~27ページ)

「自分が好きなことを一生懸命やっていることをお母さんが認めてくれているという関係が子どもを意欲的にしていくのです。子どもがやっていることを、遠くから温かく見守り、うなずき、認めて、失敗はフォローする。この姿勢が、親や保育者に必要なのだと思うのです。」(上掲書・44ページ)

保育者・保護者は、子どもへの愛情や責任感・メンツも高じてついつい子どもをレールに乗せて管理・コントロールしがちですが、これは百害あるということですね。子どもを決して上から目線ではなく、自分とは別人格として並行目線で見守り支援してあげることが大切なのですね。

成田氏

成田氏

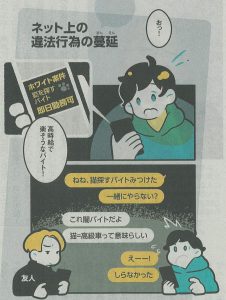

(岐阜新聞)

(岐阜新聞) (朝日新聞2025年4月30日)

(朝日新聞2025年4月30日)