ロシア・ウクライナ戦争が始まったとき、世界平和を守るべき最高の一機関である国連の常任理事会で、ウクライナが攻撃されている映像を出席者全員が観て、それに対する意見を求められたロシア代表委員が、即座に「それはフェイクだ。」とあっさり一刀両断に断定し、こんな重要な議論がそれ以上進まなくなったのをテレビ報道で観て、私は愕然としました。そして「こんなことがまかり通っていくと、私たちはどんな公共の動画像を信じれば良いのだろうか?」と不安になりました。

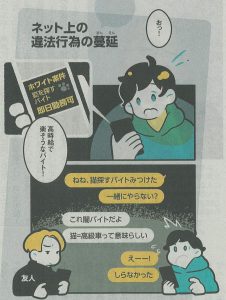

IT機器・生成AIの爆発的な進化により、ネット上ではフェイクfake(偽造品・にせ物)情報・画像・製品があふれるようになってきました。私たち一般市民でも、やり方さえ学べば、お茶の間でスマホやパソコンで既存の画像を修正・加工・創作できるようです。

ある会社のホームページ・商品注文のページ・サイトでも、本物そっくりの偽サイトが掲載されていて、商品を注文し料金を振り込んだが、品物がいつまでたっても送られてこない、という事件がしばしばある、と聞きます。

こうした最近の事象に対し、新聞社やテレビ会社は、「ファクトチェック」(事実(かどうかの)検査)を始めているようです。(朝日新聞2025年5月1日・2日・6月13日・15日記事) 今後は、より精巧なチェック機能が作られていくことを期待したいですが、私たち一般市民はどんなことに気をつけていけば良いでしょうか。越前功(えちぜんいさお)氏(国立情報学研究所教授)は、このようにアドバイスされています。「SNSをうのみにしないことです。利用者ひとり一人がリテラシー(literacy読み書き能力)を高めていくしかない。大手プラットフォーマー(ネット上でサービスを提供する事業者)は、偽情報の削除などに消極的です。SNSは、人々の興味や関心を奪い合うアテンションエコノミー(人々の注目そのものが経済的価値を持つという考え方)の強い影響下にあると理解して利用しなければいけません。」(朝日新聞2025年6月5日「生成AIと歴史・交論」)

要は、ネット内が、ぱっと観て面白いか、という再生回数・「いいね!」の数の多さを競うだけの世界になっていて、中味が正当か・真実か、という問題は二の次になっている、ということなのですね。

この画像、フェイク? リアル?

(朝日新聞2025年6月15日・GLOBE・小宮山亮磨氏)

成田氏

成田氏

(岐阜新聞)

(岐阜新聞) (朝日新聞2025年4月30日)

(朝日新聞2025年4月30日)