「非認知能力」のひとつの柱に、円滑な人間関係を結ぶ力(コミュニケーション力)というのがありましたが、相手・仲間を尊重し思いやる心が育つには、やはり幼少児期からの育つ環境の影響は大きいでしょう。

「お子さんが何かに困ったり失敗したりしたときは、「なぜできないの?」「ちゃんとしなさい!」と叱っていませんか?

他人が困っているときに、「ダメじゃないか!」「しっかりしろ!」とは言いませんよね。我が子にも同じように黙って親切にしてあげまよう。子どもは表面には出さなくても、親に深く感謝しています。親切にされてうれしかった経験があれば、自分も親切にしようと思いやるものです。」(『ずるい子育て』親野智可等(おやのちから)氏著・ダイヤモンド社2024・207頁)

「子どもに親切にしましょう。」と言われると、類似の姿勢である「甘えさせること」「甘やかすこと」とはどう関わるのか? どう違うのか? などという疑問が出てきます。子どもをゆったりと穏やかで懐(ふところ)深い愛情で包んで見守ることの大切さは、本欄の最初の頃からずっと主テーマとして述べてきましたが、幼いときほど思いっきり甘えさせることは大切ですが、甘やかすこととははっきり違いがあります。甘やかすこととは、子どもが自分でできること・すべきこと・やりたいことも、何らかの親の都合・自分勝手な理由で親が先んじてやってしまうことです。

子が「自分でやりたい」と言ったりしたときは、一歩引いて、まちがえても、失敗しそうになっても、おおらかに見守るゆとりを持ちたいものですね。

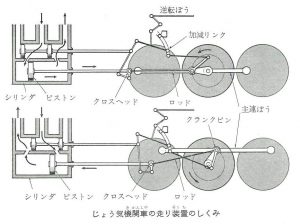

石炭で湯を沸かし勢いよく出る蒸気は一方通行なのに、それを利用し円滑なピストン運動にみごとに変換するしくみに、驚嘆したのでした。その後興味が高じて、空き缶で「ミニSL」を作ろうとしましたが、みごとに失敗・挫折したのでした。

石炭で湯を沸かし勢いよく出る蒸気は一方通行なのに、それを利用し円滑なピストン運動にみごとに変換するしくみに、驚嘆したのでした。その後興味が高じて、空き缶で「ミニSL」を作ろうとしましたが、みごとに失敗・挫折したのでした。