年々増加しまた進化するネット上のトラブル・詐欺事件には、なかなかついて行けないというのが、一般市民の実感ではないでしょうか? これは、さまざま起こるネット事件の根っこは、裏組織がはたらいているからです。個人的な犯罪ではなく、大きな闇組織が動いているため、ブレイン軍団の考え出す悪知恵の質もどんどん高度・多様化し次々に新手の手口が出てきます。取り締まる警察と賊とのいたちごっこも、終わる兆し・望みはありません。

子どもたちや善良な市民を守るため、専門的に啓発活動をする部局もありいろいろな啓発パンフレットも出ていますし、小中学校でも保護者向けに関連の講演会・研修会がしばしば開催されています。

現在子どもたちの日常生活の中でのネット問題を整理してみますと、基本的な問題は、以下の4つほどになるようです。

①自分や家族の写真・動画をネット上にアップしたものがねらわれ、いじめに利用されたりする。

②ライン・メール上のことばのやりとりに、十分な配慮に欠けていることから、真意・本意が伝わらず、誤解・反感が広がってしまう。

③ライン上で知り合った人と実際に会ったが、写真の人と違っていて、被害に遭う。

④「闇バイト」や偽(にせ)ホームページを通じ申し込みをしてしまい、悪の道に入り込んでしまったり、入金したのに注文した品物が来ない。

次回より、それぞれについて、はまり込まないような心得・対策などを考えてみましょう。

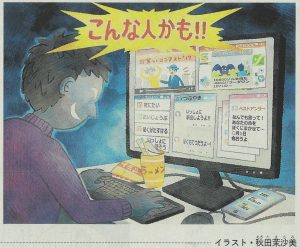

悩みごとを相談するネットの向こう側には、こんな人かも!?と疑ってみることも大事(上水流信秀(かみずるのぶひで)筆・「考えよう!みんなのケータイ・スマホ」岐阜新聞2017年12月12日)